中小企業で進むM&Aを活用した事業承継|失敗しない5つのポイント

事業承継は、「経営者人生で最後にして最大の仕事」ともいえる重要な決断です。長年築き上げてきた会社を次世代にどう引き継ぐかは、企業の存続だけでなく、従業員や取引先の未来にも大きく影響します。しかし、近年は少子高齢化の影響で後継者が見つからず、事業承継が思うように進まないケースも増えています。後継者不在のために、やむを得ず廃業を選択する企業も少なくありません。

本記事では、中小企業における事業承継の手段としてM&Aの活用法を分かりやすく解説します。M&Aが注目される背景やメリット・デメリット、成功の鍵となる税務面での対応についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

・中小企業における事業承継の現状

・M&Aと事業承継の違い

・M&Aを活用した事業承継の種類

・M&Aを活用した事業承継のメリット・デメリット

・M&Aや事業承継で発生する税金

・M&Aによる事業承継を成功させるための税務戦略

・まとめ

中小企業における事業承継の現状

日本企業の99%を占める中小企業は、経済を支える重要な存在です。しかし、事業承継の問題は依然として深刻であり、後継者不在率は2024年時点で約62.2%に達しています。特に、中小企業の経営者層は高齢化が進んでおり、70歳以上の経営者が占める割合が増加していることから、事業承継の必要性は一層高まっています。

参照:

株式会社東京商工リサーチ|2024年「後継者不在率」調査(外部リンク) 中小企業庁|第6節事業承継(外部リンク)名古屋で中小企業M&Aが注目される背景

中小企業において、M&Aは後継者問題を解決し、事業の継続を可能にする有効な手段として注目されています。これまでは、経営者が親族や子に事業を引き継ぐ「親族内承継」が一般的でした。しかし、時代が変わるにつれて、若い世代の価値観やキャリアに対する考え方が多様化し、親の事業を継がないケースも増えています。こうした背景から、M&Aが企業や個人事業主にとって、以下の目的を達成するための身近な選択肢となっています。

✓ 事業承継

✓ 企業規模の拡大

✓ 事業の多角化

✓ 競争力の強化 など

また、名古屋では新しい街づくりが進んでおり、リニア中央新幹線が開通すると、東京〜名古屋間がわずか40分で結ばれることになります。この発展により、5000万人規模の広大な交流圏が誕生し、インバウンドだけでなく、日本各地から人が集まりやすくなると予想されています。特に愛知県はモノづくりが盛んな地域なため、M&Aは地域の企業にとって、事業承継だけでなく、新たな成長の可能性を広げる強力な手段となりつつあるでしょう。

M&Aと事業承継の違い

M&Aと事業承継は、いずれも事業を引き継ぐ手段ですが、その方法と目的に大きな違いがあります。それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

M&Aとは

M&Aは、成長戦略の一環として、企業や事業の経営権を第三者に譲渡したり、企業同士を統合したりする手法です。「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略称で、単なる経営権の移転にとどまらず、競争力の強化や市場シェアの拡大、新規事業への参入などを目的として活用されます。また、M&Aでは必ずしも現経営者が退任するわけではなく、買収後も引き続き経営に携わることもあります。

事業承継とは

事業承継とは、経営者が事業や資産を後継者に引き継ぐことを指します。この場合、以下の要素が後継者に引き継がれます。

✓ 経営権

✓ 資産

✓ 知的財産 など

なお、非上場のオーナー企業では、経営者自身が会社の株式を保有しているケースが多いため、社長が交代する際には、贈与や相続に関する税金の問題が発生することがあります。また、生前に対策を講じていないと、経営者が保有していた株式が、後継者以外の相続人(配偶者や子)に法定相続分で分配され、意図した事業承継ができない可能性があります。

事業承継には、相続税対策も密接に関わります。円滑な承継を実現するためには、経営者が現役のうちに税理士などの専門家へ相談し、適切な準備を進めることが重要です。

名古屋総合税理士法人では、相続に特化した「相続税のクロスティ」ブランドを展開しており、事業承継と相続税対策を総合的にサポートしています。自社に合った対策方法を知りたい方は、お気軽にご相談ください。

M&Aを活用した事業承継の種類

後継者不足の問題を解決するために活用できるM&Aの手法は、以下の5つです。

● 株式譲渡

● 事業譲渡

● 新設合併

● 吸収合併

● 会社分割 など

なお、中小企業における事業承継は、株式譲渡を通じて実施されることが一般的です。株式譲渡の場合、経営権が譲渡されるだけで事業の運営はそのまま継続されるため、後継者問題をスムーズに解決できます。ただし、事業承継の方法や活用できる制度は企業ごとに異なるため、各企業に最適な対策を検討することが重要です。

M&Aを活用した事業承継のメリット・デメリット

企業の状況や目指す方向性によって、M&Aは非常に効果的な事業承継の手段となり得ます。しかし、実施にあたっては慎重な検討が求められます。ここでは、M&Aを活用した事業承継のメリットとデメリットについて解説します。

M&Aによる事業承継のメリット

M&Aによる事業承継のメリットは、以下の4つです。

✓ 迅速な事業承継

✓ 経営資源の有効活用

✓ 創業者利益の確保

✓ 幅広い後継者候補の選定

M&Aを活用すると、内部で後継者を育成する時間や労力をかけることなく、迅速に事業承継が可能です。同時に、買収企業が持つ資金、優れた人材、豊富なネットワークなどの経営資源を活用することで、事業の成長を加速します。

また、M&Aによる事業承継で株式を譲渡すると、現経営者は創業者利益として現金を受け取れます。リタイア後の生活資金として活用できるほか、企業の株式を現金化することで、相続がスムーズに進むメリットもあります。

M&Aによる事業承継のデメリット

M&Aによる事業承継には、以下のようなデメリットも存在します。

✓ 経営理念の不一致

✓ 従業員の戸惑い

✓ 経営権の喪失

✓ 予期せぬリスクの発生

まず、外部からの後継者が現経営陣の理念や文化を必ずしも継承するわけではなく、経営方針の変更に対して役員や従業員が違和感を抱く可能性があります。この場合、組織内で摩擦が生じ、優秀な人材の離職を招くことも考えられます。またM&A後に財務や法務面で予期しなかった問題が発覚するリスクもあります。そのため、事前に企業調査(デューデリジェンス)を行い、リスクを最小限に抑えることが重要です。

M&Aや事業承継で発生する税金

M&Aでは、取引の形態や規模に応じて以下のような税金が発生します。

● 法人税

● 所得税

● 消費税

● 登録免許税

● 不動産取得税

M&Aを行う場合、個人か法人かによって支払う税金が異なります。

売り手が個人の場合、譲渡益は所得として扱われ、所得税と住民税などが課税されます。一方で法人の場合、譲渡益は法人の利益として計上され、法人税や消費税が課税されます。

M&Aにおける税務は幅広い検討が求められます。特に、組織再編税制は規定が複雑であり、わずかな手続きの違いによって税務上の取り扱いが大きく変わることがあります。税制は頻繁に改正されるため、常に最新制度を把握することが重要です。

親族や従業員へ事業承継すると相続税や贈与税がかかる

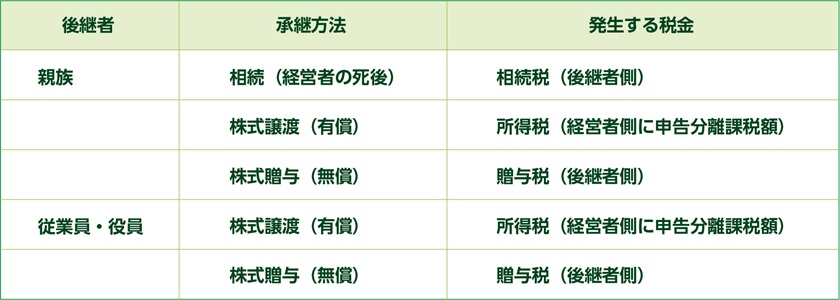

事業承継を進めるうえで、後継者の選択によって課税される税金の種類が下表のように変わります。

経営者が存命中に事業を引き継ぐ場合は、有償で株式を譲る「株式譲渡」か、無償で渡す「株式贈与」の方法を選ぶことになります。株式を有償で後継者に譲る場合、後継者には税金が発生しません。しかし、経営者は譲渡によって対価を受け取るため、譲渡所得として20.315%の申告分離課税がかかります。

株式の評価額が高ければ、後継者は買い取る資金を準備しづらくなり、経営者も譲渡所得税の負担が大きくなるというデメリットがあるでしょう。そのため、株式の譲渡価格を時価より低めに設定することで、双方の経済的な負担を軽減できます。ただし、意図的に市場価格を大きく下回る価格で譲渡した場合、本来の時価との差額が贈与とみなされ、後継者に贈与税が課される可能性があります。

なお、事業承継は、単に後継者を決めて株式を譲るだけで完了するものではありません。税負担が大きすぎると、後継者が必要な資金を準備できず、事業承継が頓挫するリスクもあります。スムーズに引き継ぎを進めるためにも、経営者は後継者にかかる税負担を事前に考慮することが大切です。

M&Aによる事業承継を成功させるための税務戦略

M&Aによる事業承継を成功させるためには、税務戦略をしっかりと立てることが重要です。適切な税務戦略を構築することで、無駄な税金を避け、取引の価値を最大化することが可能になります。

成功へ導く税務戦略のポイントとしては、以下の3つが挙げられます。

● 取引コストの削減

● 税務リスクの早期発見と対策

● 最適な取引構造の設計

事業承継に伴う税金は、上手に対策を講じることで軽減できます。例えば、「特例事業承継税制」を利用すれば、一定の条件を満たすことで贈与税や相続税の負担を抑えることが可能です。また、「相続時精算課税制度」を活用すれば、贈与時の税負担を軽減しながらスムーズに事業を引き継げます。ただし、税務戦略の立案には専門的な知識と経験が求められます。企業の状況に応じた最適なアドバイスを得るためにも、税理士に相談することをおすすめします。

なお、名古屋総合税理士法人では、事業承継対策において50年以上の実績を誇り、株価引き下げや節税対策を活用して円滑な事業承継を支援しています。事業承継に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

M&Aを活用した事業承継は、親族や社内で適切な後継者が見つからない場合でも、会社を存続させる方法です。廃業を回避し、従業員の雇用を守るだけでなく、経営者は売却益を得て、個人保証のリスクから解放される可能性があります。しかし、M&Aでは約6ヶ月~1年、身内への承継にはさらに長い時間がかかります。引退予定の年齢から逆算して、準備を始めるべきタイミングを見極めましょう。なお、M&Aは注目される事業承継手段ですが、すべての企業に最適な方法とは限りません。経営者の意向に合った事業承継を実現するためにも、専門家のアドバイスを受けつつ、適切な手段を選ぶことが重要です。