経理代行の選び方|企業成長につながるメリットとサービス比較

企業や個人事業主にとって、経理業務は日々の事業運営に欠かせない重要な役割を担っています。しかし、正確さと専門性が求められるため、人手やノウハウが限られた中小企業にとって大きな負担になりがちです。

こうした課題を解消する手段のひとつが「経理代行サービス」です。記帳や給与計算といった日常業務から年末調整や振込管理まで、必要な部分だけを外部に任せられるため、社内の負担を大きく軽減できます。一方で、「実際にどの業務を任せられるのか」「税理士に依頼するのとどう違うのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、経理代行サービスの特徴やメリット・デメリットに加え、選び方のポイントも解説します。税理士との違いについてもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

・経理代行サービスとは

・記帳代行・経理代行・税理士の違い

・経理代行サービスを利用するメリット・デメリット

・経理代行と税理士、どちらを選ぶべき?

・自社に合った経理代行サービスを見極める4つの方法

・まとめ

経理代行サービスとは

経理代行サービスは、企業や個人事業主に代わって日々の経理業務を担うアウトソーシングサービスです。

そもそも経理の仕事は大きく以下の3段階に分かれます。

● 日次

● 月次

● 年次

日次業務では現金や口座の入出金確認、請求書・領収書の整理、仕訳作業などを行います。月次業務では売掛金管理や請求書発行、試算表・損益計算書の作成を通して、資金や収益の状況を明らかにします。年次では決算書の作成や税務申告、株主総会の準備といった重要な処理を行います。

経理代行に依頼できるサービス内容

経理代行に依頼できる主な業務内容は、以下の通りです。

✓ 記帳業務

✓ 給与計算

✓ 年末調整

✓ 決算業務

✓ 請求業務 など

仕訳入力や帳簿作成、振込手続きなど、経理の多くは毎月繰り返し発生する定型作業です。しかし、正確性が損なわれると、資金繰りの乱れや税務上のリスクに直結します。そのため、自社ですべてを抱え込むと時間と労力が奪われ、本来注力すべきコア業務が後回しになってしまう恐れがあります。

経理代行サービスでは、日々発生する取引の記帳や給与計算といった日常業務から、年末調整や決算書の作成などの専門性が高い業務まで幅広く任せられます。浮いたリソースを売上分析や資金計画の立案など、自社の将来を見据えた取り組みにシフトできるでしょう。

経理代行の主な依頼先

経理業務を任せられる主な依頼先は、以下の2つです。

✓ 税理士法人

✓ 経理代行業者

依頼先によって、対応できる業務範囲や専門性が異なります。税理士法人なら、記帳から決算申告までワンストップで対応できます。年末調整や申告業務など、税理士資格が必要な手続きも任せられる点が大きな特徴です。

一方、経理代行業者は、経理の専門知識を持つスタッフが日常的な業務を代行します。月次決算や記帳、帳簿作成などを依頼でき、簿記資格を持つスタッフが対応する場合もあります。ただし、税理士が所属していない場合は、申告や年末調整といった業務は扱えません。

記帳代行・経理代行・税理士の違い

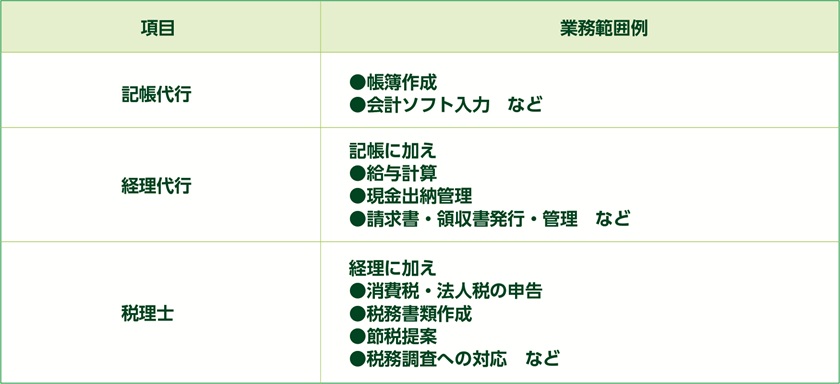

下表は、それぞれの委託先が対応できる業務範囲をまとめたものです。

記帳代行は、帳簿作成や会計ソフトへの入力など、取引を記録する業務に特化したサービスです。一方、経理代行は、記帳代行に加え、日常的な経理業務を幅広くサポートしてくれます。

また、税理士は税務に関する専門家です。顧問税理士であれば、日々の経理や決算だけでなく、将来の資金計画や税務戦略にも力を発揮します。税法や会計ルールは頻繁に改正されるため、最新の情報を踏まえて企業に合った解決策を提示できる点が大きな強みです。例えば、改正された税制が利益や資金繰りにどう影響するかを分析し、節税やリスク回避のための具体策を提案します。こうした継続的なサポートが、経営者に安心感を与えるとともに、経営判断の正確さにもつながるでしょう。

税理士資格が必要な3つの経理業務

税理士資格が必要な経理業務は、以下の3つです。

✓ 税務申告・申請の代理

✓ 税務書類の作成

✓ 税務相談

税理士法では、原則として税理士以外の者が税務に関わる業務を行うことを禁止しています。例えば、日常の帳簿作成や給与計算は無資格者でも可能ですが、税務に関わる部分は必ず税理士が対応する必要があります。

もし無資格の業者や個人が税務業務を行えば、報酬の有無にかかわらず法律違反となり、懲役や罰金といったペナルティの対象になる可能性があります。外注先を選ぶ際は、自社の業務範囲と必要な専門性、税務リスクの有無を踏まえて判断することが重要です。

経理代行サービスを利用するメリット・デメリット

経理代行サービスの利用は、業務効率化や経営の安定化に役立つ一方で、注意すべきポイントも存在します。ここでは、サービスを活用する際のメリットとデメリットについて紹介します。

経理代行サービスを利用するメリット

経理代行サービスを活用することで、企業は日常的な業務効率化から経営判断の精度向上まで、以下のように幅広いメリットを得られます。

✓ 専門知識を持つプロに任せることができる

✓ 人材採用や教育の負担を軽減できる

✓ コア業務に集中できる

✓ 人員不足や急な欠員にも対応できる

✓ コストを削減できる など

経理業務には、書類保管の法的義務や税務調査への対応といった高度な専門知識が欠かせません。税制や会計基準は毎年のように改正され、最近ではインボイス制度や電子帳簿保存法の導入など新しいルールも加わりました。経理代行サービスを利用すると、会計や税務に精通した専門家が業務を担当するため、制度変更に遅れず自社では整えにくい体制をスムーズに築けます。

また、仕訳の誤りによる経費否認や税務調査での指摘といったリスクも、専門家によるチェックで未然に防ぎやすくなります。人材の確保が難しい中小企業や、急成長中のスタートアップにとっては、外注が「人材リスクを減らしつつ専門知識を確保できる手段」として非常に有効です。

経理代行サービスを利用するデメリット

経理代行サービス利用時に押さえておきたいデメリットは、以下の4つです。

✓ ノウハウが社内に残りにくい

✓ 情報共有の手間がかかる

✓ 即時対応できない場合がある

✓ 情報管理のリスクが伴う など

外注先は自社の事情を把握していないため、導入初期には業務フローをしっかり共有することが大切です。例えば、請求書の発行タイミングや経費精算の処理方法といった、これまで社内で共有されていた当たり前のルールも、外部には明文化して説明する必要があります。

また、給与データや口座情報といった機密情報を外部に提供するため、情報管理のリスクも発生します。リスクを抑えるには、契約時に守秘義務を明確にし、アクセス権限を限定するなどセキュリティ面を徹底しましょう。

経理代行と税理士、どちらを選ぶべき?

経理代行と税理士は、いずれも経理業務をサポートしてくれる存在ですが、得意分野や役割は異なります。ここでは、事業フェーズや業務内容に応じて、どちらを活用すべきかの判断ポイントを紹介します。

経理代行が適しているケース

日常的な経理業務を効率化し、コストを抑えたい場合は、経理代行が有効です。特に、以下のようなニーズを持つ企業に向いています。

✓ 毎月の仕訳や記帳をスムーズに進めたい

✓ 経費精算や請求書処理の負担を減らしたい

✓ 資金繰りや部門別の収支を迅速に把握したい

経理代行を利用すれば、バックオフィスの負担を大幅に軽減でき、経営判断に必要な情報を迅速に把握できるでしょう。

税理士が適しているケース

税務に関する判断が事業に直結する場面では、税理士のサポートが欠かせません。以下のような状況では、税理士法人に依頼することをおすすめします。

✓ 消費税の課税事業者へ切り替わる予定がある

✓ 法人化や事業拡大を視野に入れている

✓ 税務調査のリスクが高い業種に該当する

税理士に依頼することで、決算や申告の正確性を確保できるだけでなく、将来の資金計画や節税戦略についても具体的なアドバイスを受けることが可能です。税務リスクを最小化し、安心して事業運営を進められるでしょう。

なお、名古屋総合税理士法人では、記帳や入出金管理といった基本業務はもちろん、経営判断に役立つ月次資料の作成まで、企業ごとのニーズに合わせた柔軟な経理代行サービスを提供しています。経理の外注をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

経理代行+税理士の併用という選択肢も

企業の成長段階や状況によっては、経理代行と税理士を組み合わせて活用する方法も考えられます。

例えば、日常的な経理処理は代行業者に任せ、決算や申告業務、専門的な税務相談は税理士に依頼することで、それぞれの強みを活かした体制を整えられます。こうした使い分けにより、コストを抑えながら経理効率と税務リスクの軽減を両立できます。

自社に合った経理代行サービスを見極める4つの方法

経理代行サービスを選定する際に押さえておきたいポイントは、以下の4つです。

● 対応可能な業務範囲

● 資格や実績の有無

● 情報セキュリティや機密管理体制

● 対応スピードや柔軟性

それぞれを詳しく見ていきましょう。

対応可能な業務範囲

自社にとって最適なパートナーを見極めるためにも、価格だけでなく「どこまでの業務を任せられるのか」を具体的に確認することが大切です。

サービス内容や得意分野は、代行業者によって大きく異なります。例えば、単純な記帳入力だけを請け負うところもあれば、給与計算・年末調整・支払管理といった日常業務まで対応している場合もあります。また、税理士が関与していれば、決算申告や税務相談までワンストップで依頼できるケースもあります。

仮に、自社が「記帳代行だけで十分」と考えているにもかかわらず、不要なオプションが含まれる高額なサービスを契約してしまうと、コスト面で無駄が生じます。逆に、請求書発行や入金消込などを委託したいのに業者が対応していなければ、結局は社内で処理する必要があり、期待した効率化は実現できません。

自社のニーズと業者の提供範囲を事前にすり合わせることで、コストの無駄を防ぎ、効率的な経理体制を構築できるでしょう。

資格や実績の有無

経理業務は企業の財務状況や経営判断に直結するため、経験や知識不足の担当者に任せてしまうと、ミスや業務の停滞につながりかねません。そのため、経理代行サービスを選ぶ際は、以下の点を確認することが重要です。

✓ 経理関連資格の有無(簿記、税理士、社労士など)

✓ 過去の実績や業界経験年数

✓ 担当者のコミュニケーション能力や対応の丁寧さ

なお、一部の経理代行サービスでは、税理士や社労士など契約する専門家を指定される場合があります。現在の顧問税理士と継続契約したい場合は、事前に条件を確認しておくことが大切です。

情報セキュリティや機密管理体制

機密情報の漏洩は、企業の信用失墜や損害賠償など、経営に深刻な影響を及ぼしかねません。銀行口座情報や取引明細といった重要なデータを扱うため、代行業者がどのように管理しているか、以下の点を事前に確認する必要があります。

✓ 秘密保持契約(NDA)の締結に対応しているか

✓ データの送受信方法が安全か

✓ 社内の情報管理体制が整っているか

✓ 情報漏えい発生時の対応フローが明確に定められている など

業者ごとにセキュリティへの意識や運用ルールは異なります。自社の大切な情報を安心して預けられる相手かどうか、契約前にしっかりと見極めましょう。

対応スピードや柔軟性

経理代行サービスは、単に作業を任せるだけではなく、日々の業務を滞りなく進めるためのパートナーです。そのため、正確さと同じくらい「迅速な対応」や「柔軟な対応力」が重要になります。

例えば、経理業務は締め日や決算期に集中しやすく、レスポンスが遅いと業務全体が滞り、経営判断にも悪影響を及ぼしかねません。スムーズな引き継ぎや日々のやり取りを円滑に進めるためにも、事前に以下のような点を確認しておきましょう。

✓ 連絡手段とレスポンスの早さ

✓ 専任担当者の有無と担当変更の柔軟性

✓ 定例ミーティングの有無や実施頻度

✓ 月末・決算期など繁忙期における対応体制

✓ 業務ミスや遅延が発生した場合のリカバリー体制 など

さらに、単なる事務処理にとどまらず、書類整理や処理方法の改善点を指摘してくれるなど、プラスアルファの対応ができる業者であれば、安心感と効率化の両立が期待できるでしょう。

まとめ

経理代行を導入することは、単に手間を減らすだけでなく、企業の成長に向けた投資でもあります。日々の煩雑な処理を外部に任せることで、社内の人材をより付加価値の高い業務に集中させられるでしょう。

ただし、外注にはメリットだけでなく、自社にノウハウが残りにくい点や、税務申告業務は税理士に依頼する必要があるといった注意点もあります。そのため、業務範囲や情報共有の仕組みを明確にし、自社に最適なサービスを見極めることが重要です。