高市政権誕生・維新連立による税への影響|暮らしと経済はどうなるのか

自民党の高市早苗氏が第104代内閣総理大臣に就任。憲政史上初の女性首相として、日本維新の会との連立政権が発足しました。

高市政権の発足は、単なる政権交代ではなく、日本経済の方向性が大きく切り替わる転換点です。国の方向性が変われば、税制や補助金、社会保障など、企業経営に直結する制度の運用にも影響を及ぼします。中小企業はすでに、物価高騰や人手不足、エネルギーコストの上昇など、多くの経営課題に直面しています。経営の安定や戦略立案を図るうえで、新政権の政策が実務にどのように反映されるかを把握することが大切です。

本記事では、高市総裁のこれまでの発言や掲げる公約をもとに、予想される税や経済への影響をわかりやすく解説します。今後の流れや実務上のポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

・高市政権誕生×日本維新の会連立、就任から今後の流れ

・高市政権の経済政策5選

・高市政権×維新連立による実務対応へのポイント

・まとめ

高市政権誕生×日本維新の会連立、就任から今後の流れ

2025年秋、日本の政治情勢は大きな転換期を迎えました。

9月7日、当時の首相・石破茂氏が辞意を表明。これを受けて自民党は後継を選ぶ総裁選挙の準備に入りました。総裁選には、高市早苗氏、小泉進次郎氏、茂木敏充氏、河野太郎氏、西村康稔氏の5名が立候補。10月4日に実施された投票では、1回目の投票で高市氏が183票を獲得し首位に立つも過半数には届かず、上位2名による決選投票へ。決選投票では、議員票149票・地方票36票の計185票を得て、小泉氏を僅差で破り、自由民主党総裁に選出されました。

第104代内閣発足と日本維新の会との新体制

10月21日、衆参両院で行われた首班指名選挙により、高市早苗氏は日本国憲政史上初の女性首相として高市内閣が発足しました。この時点で自民党単独では過半数に届かず、連立交渉を進めていた日本維新の会と政策合意を結び、「自民・維新連立政権」として発足する運びとなりました。

首相官邸で行われた就任記者会見で、高市首相は「強い日本をつくる」「絶対にあきらめない決意をもって、国家・国民のため、果敢に働く」と力強く宣言。また、初閣議では「物価高対策など経済対策の策定」を指示。対策に必要な財源を確保するための補正予算案について、12月上旬を目途に臨時国会へ提出し、年内成立を図る方針です。

一方で、国会勢力図を見ると、自民・維新連立でも参議院では単独過半数に届かず、少数与党としての船出となりました。そのため、今後の法案成立や税制改正では、立憲民主党や国民民主党との部分的な協議が不可欠となる見通しです。

高市政権の経済政策5選

高市政権が掲げる主な経済政策は、以下の5つです。

● ガソリン・軽油の旧暫定税率廃止

● 給付付き税額控除の導入

● 成長分野への積極投資

● 赤字中小企業・農林水産業への支援

● 医療・介護報酬の引き上げ

高市氏が打ち出しているのは「強い経済」の実現です。「経済あっての財政」という理念を強調しており、戦略的な財政出動によって企業活動と家計を支え、所得増加と消費拡大の好循環を生み出すことを狙っています。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

出典:総裁選公約(外部リンク) 出典:首相官邸|第219回国会における高市内閣総理大臣所信表明演説(外部リンク) 出典:自由民主党・日本維新の会 連立政権合意書(外部リンク)ガソリン・軽油の旧暫定税率廃止

高市政権の誕生を受け、長年の課題だったガソリン・軽油の「旧暫定税率」廃止に向けた議論が急速に進んでいます。

2025年10月以降、以下のように与野党間の協議は最終局面を迎えており、年末の国会審議で合意に至るかが焦点となっています。10月中旬以降、与野党で『旧暫定税率の廃止』に向けた協議が加速し、年内〜翌年初にかけての実施時期や段階的な補助の設計を巡って調整が進む、との報道が相次いでいます。

✓ 10月15日:自民・公明・立憲民主の3党が暫定税率廃止に向けた「原案作成」で一致した。

✓ 10月22日:自民・維新・公明の3党税調会長が暫定税率廃止までの繋ぎとして補助金を段階的に引き上げる方針を共有した。

✓ 10月23日:野党6党(立憲・国民・参政・共産・保守・社民)が「2025年中の廃止」を求める方針で一致した。

✓ 10月24日:自民・維新・公明の3党が、補助金増額の具体的設計について実務協議を実施した。

暫定税率廃止は50年以上続いた制度を見直す大きな転換点です。廃止されればガソリン価格は1リットルあたり約25円下がると見込まれます。これにより、輸送費や生産コストの負担が軽減され、燃料費の影響を受けやすい業種の経営改善や、家計支出の軽減、消費活動の活性化が期待されます。一方で、税収は減少し、国で年間約1兆円、地方で約5,000億円の減収が見込まれています。道路整備や公共サービスの維持に必要な財源の確保が課題となるでしょう。議論の行方を注視しつつ、企業は燃費向上や物流効率化など、経営面でできる対策を継続することが重要です。

そもそもガソリン税とは

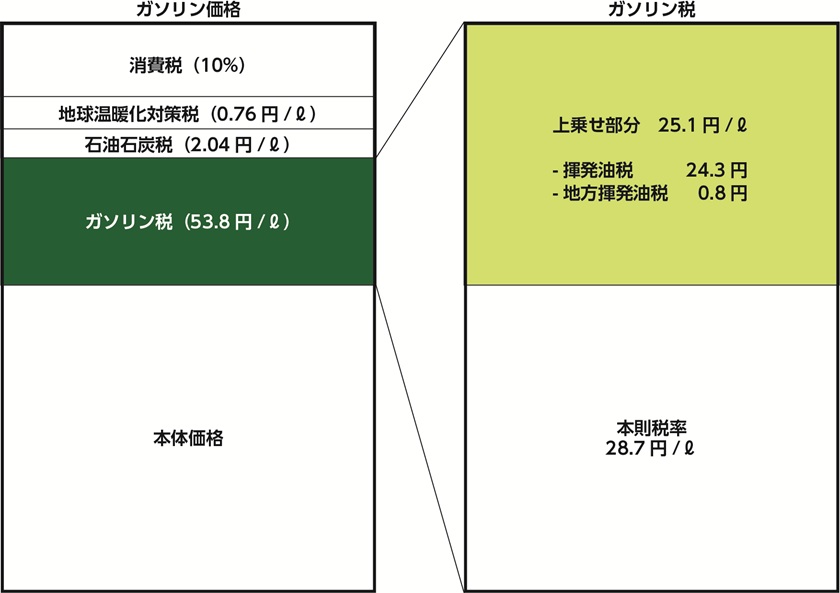

ガソリン税は、ガソリン購入時に課される税金です。「揮発油税」と「地方揮発油税」の2つから構成されており、1リットルあたり53.8円(※)が課されています。

本来のガソリン税に加え、1974年には道路整備の財源確保を目的として暫定税率が導入されました。揮発油税として24.3円、地方揮発油税として0.8円が上乗せされ、合計25.1円が追加で課税されます。本来は期限付きの措置でしたが、延長が繰り返されており、実質的に恒久化しているのが実情です。

また、2010年からは「トリガー条項」が導入され、ガソリン価格が高騰した際に一時的に暫定税率分を停止できる仕組みです。3か月連続で平均価格が1リットル160円を超えた場合に発動されます。しかし、発動された例はなく、東日本大震災後の2011年に財源確保を理由に凍結されて以降、解除されないままです。

※沖縄県は沖縄復帰特別措置法により本土より1Lあたり7円低く設定

※数値は2025年時点の制度・公表資料に基づく

給付付き税額控除の導入

高市政権が掲げる経済政策の中でも注目されているのが、「給付付き税額控除」の導入です。給付付き税額控除とは、所得に応じて税金を減らす「税額控除」に加え、控除しきれない分は差額を現金で給付する仕組みです。単なる減税にとどまらず、税金を納める余力のない世帯にも現金が届くため、従来の「一律給付」や「消費税減税」に比べ、より対象を絞って支援できるのが特徴です。

一方で、制度の導入にはハードルがあるのも事実です。給付対象の線引きや申請手続きが複雑化すれば、自治体や企業の事務負担が増える可能性があります。2024年の定額減税では、住民税計算の変更や給与システムの改修など、現場での混乱が相次ぎました。給付付き税額控除はそれ以上に複雑な制度設計が想定されるため、事務対応への慎重な準備が求められます。

また、「年収〇〇万円を超えると給付対象外になる」といった仕組みが導入されれば、従業員の働き方や賃上げ方針にも影響を与えかねません。企業としては、従業員の生活基盤の安定が賃金や生産性に直結することを踏まえ、制度導入に伴う影響を事前に把握し、対応策を検討することが重要です。

成長分野への積極投資

高市政権は、経済安全保障の観点から以下の成長分野への戦略的投資を進める方針です。

✓ AI

✓ 半導体

✓ 量子技術

✓ 宇宙開発

✓ 次世代エネルギー

✓ 医療

✓ 防衛 など

ここでの投資は単に「成長のために資金を増やす」だけではありません。安全保障や社会保障、インフラ、供給制約などのリスクを前提に、将来への備えとして行う戦略的投資です。その過程で、新技術の創出や経済成長、海外展開のチャンスも狙う仕組みになっています。産業界や自治体、研究機関にとっては、どの技術やサービスが国の重点分野や戦略分野として位置づけられているかを早めに把握することが大切です。

ただし、補正予算はすでに編成段階に入っており、今年度中に「危機管理投資」がどの程度具体化されるかは不透明です。また、令和8年度の当初予算でも、どれだけ優先的に計上されるかは現時点で見通せないため、今後の動向を引き続き注視する必要があります。

赤字中小企業・農林水産業への支援

政府は、物価高によって経営が圧迫される中小企業や農林水産業への支援を強化する方針を掲げています。

これまでの賃上げ税制は黒字企業のみが対象で、コスト上昇に直面する赤字企業が取り残される状況が続いていました。高市政権では、こうした課題に対応するため、地方創生臨時交付金を活用し、自治体が柔軟に補助金を出せる仕組みを整える方針を打ち出しています。地域の実情に応じて「どこに、どのような支援が必要か」を見極め、資材や燃料の高騰に苦しむ業種に即応できる体制を構築する狙いです。

また、冬場の電気・ガス料金の高騰を見据え、光熱費支援も並行して実施される見通しです。中小企業にとっては、これまで活用が難しかった補助制度の選択肢が広がる可能性があります。特に、赤字であっても雇用維持や設備投資に前向きな企業にとって、資金繰り改善と地域支援を両立できるチャンスとなるでしょう。

医療・介護報酬の引き上げ

病院の約7割が赤字、介護施設の倒産件数も過去最多を更新するなど、現場の経営環境はかつてない厳しさです。こうした状況を受け、高市首相は診療報酬や介護報酬の改定を待たず、補正予算を活用して早期に資金を投入する方針を明らかにしました。経営の安定化と職員の処遇改善を支援し、制度改正までの時間的空白を埋め、現場の資金繰りを下支えする狙いがあります。

医療・介護分野の安定は、地域経済や雇用の維持にも直結します。社会の持続性を守るうえでも、早急な対応が求められる分野といえるでしょう。

高市政権×維新連立による実務対応へのポイント

高市政権と維新の連立体制下では、経済安全保障や成長分野への戦略的投資が進められる一方、中小企業にとっても影響の大きい政策が相次いで打ち出されています。現場で即実務に関わる内容も多く、経営戦略や人材管理、資金計画を改めて確認する必要があります。

人材戦略の策定

高市政権の発足により、労働・雇用政策は「働き方の多様化」と「人材確保力の底上げ」が主要テーマとして再整理されつつあります。「量の確保」から一歩進み、「質と定着率」を重視した人材政策への転換が見込まれます。

まず注目されるのが、「103万円の壁」見直しの方針です。扶養の範囲を意識して働き方を制限していたパート・アルバイト層が、より柔軟にシフトを組めるようになります。企業にとっては、既存スタッフの勤務時間を拡大しやすくなるため、新たな採用や教育コストを抑えながら人手不足の緩和につなげられます。

一方、外国人材の受け入れについては、制度の透明化と責任の明確化が進みます。なぜなら、外国人労働者を雇用する企業が「受益者」となる一方で、その労働者が生活する地域社会や自治体には、住宅・教育・医療などの面で一定の「負担」が生じるという構造があるためです。課題を踏まえ、「労働力を確保する手段」から、「社会との共生とルール遵守」を前提とした仕組みへと転換が図られます。

小野田紀美経済安全保障担当相(外国人共生担当相兼務)も、就任記者会見で「十分に対応できていない制度や政策の見直しを総合的に検討する」と述べており、政府としても制度の再構築に動き出しています。今後は企業にも、労働条件の説明や教育計画の整備など、受け入れ体制の「見える化」が求められるようになるでしょう。

経営戦略の見直し

高市政権×維新連立による経済政策では、補助金や交付金、投資促進などを通じて、地域の中小企業にも需要を生み出す「戦略的経済政策」が展開される見通しです。

そのため、中小企業は自社の事業戦略を国の重点政策と照らし合わせ、どの分野で自社の強みを活かせるかを明確にすることが重要です。例えば、単に「製造業です」と伝えるのではなく、「災害時にも止められない重要部品を安定供給できます」といった具体的価値に言い換えることで、銀行や自治体、補助金窓口との交渉がスムーズになります。また、燃料費・電気代・外注費・人件費などのコスト上昇を適切に把握し、請負契約単価の見直しや価格交渉に活用できる根拠資料を整理しておきましょう。単価交渉の裏付けとなる証拠を残すことで、取引先や行政との交渉時に自社の正当性を明確に示せます。

名古屋総合税理士法人では、経営計画の策定から資金調達、補助金申請まで、企業の持続的な成長を支える伴走型サポートを行っています。新たな時代の流れを自社の追い風に変えたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

2026年に向けて経営者に求められるのは、「変化を読み取り、先手を打つ判断力」です。政策の波を待つのではなく、その波を活かして舵を切る企業こそ、次の成長ステージへ進めるでしょう。ただし、総裁選での公約がすべて実現するとは限りません。政策実現を前提とした楽観的な計画だけでなく、現状維持を想定した計画を並行して持つことが大切です。