定額減税を確定申告に適用する正しい書き方|税負担を最適化する方法とは

令和6年6月から始まった定額減税は、個人事業主も対象となります。ただし、事業所得や不動産所得がある人は、給与所得者と異なり年末調整ではなく確定申告で定額減税を適用する必要があります。そのため、「具体的なやり方が分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、確定申告の概要をもとに、定額減税の記入が必要な人や書き方について詳しく解説します。個人事業主が法人化を検討すべきタイミングなど税負担を最適化するためのポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

・【令和6年】定額減税の確定申告はいつまで

・確定申告で定額減税の手続きが必要な人

・個人事業主が所得税の定額減税を受ける方法

・個人事業主が住民税の定額減税を受ける方法

・定額減税する際の確定申告書の書き方

・個人事業主が法人化を検討すべきタイミング

・確定申告を税理士に依頼する際の費用相場

・まとめ

【令和6年】定額減税の確定申告はいつまで

令和6年分の確定申告の期限は、令和7年3月17日(月)までです。申告期間は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)、申告対象となるのは2024年1月1日〜12月31日に得た所得です。

なお、令和6年分の確定申告では、新たに「申告書第1表44番」欄が設けられています。対象人数や金額を正しく記入しないと、年末調整で適用された定額減税が適用されない可能性があるため注意が必要です。適用漏れを防ぐためにも、確定申告の準備を早めに進め、適切に手続きを行いましょう。

確定申告で定額減税の手続きが必要な人

以下に該当する方は、確定申告で定額減税の手続きが必要です。

● 令和6年5月までに退職し、年末調整を受けていない人

● フリーランスや個人事業主として働いている人

● ふるさと納税や医療費控除などで確定申告をする人

定額減税は令和6年6月以降の給与やボーナスから適用されるため、5月までに退職した人は控除を受けられていません。確定申告をしないと控除を受けられないため、手続きを忘れないようにしましょう。ただし、年内に転職し、新しい勤務先で年末調整を受けた人は、確定申告する必要はありません。自分が対象になるか迷った場合は、事前に確認し、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

源泉徴収の仕組みについて詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

【関連記事】業務委託に源泉徴収は必要か|給与と外注費の違いや6つの判断基準

そもそも、定額減税の対象となる人とは

定額減税を受けられるのは、以下の条件を満たす人です。

✓ 令和6年分の所得税・住民税を納める人

✓ 日本国内に住んでいる人

✓ 令和6年分の合計所得が1,805万円以下である人

合計所得の計算では、給与や事業所得だけでなく、退職金や不動産の売却益も含まれます。例えば、年内に自宅を売却して3,000万円の特別控除を受けた場合、控除前の金額で判定されます。なお、世帯主の所得が1,805万円を超えていて減税を受けられなくても、条件を満たしていれば配偶者自身は定額減税の適用を受けられます。

定額減税の概要について振り返りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

【関連記事】定額減税の給与計算方法とは|対象者やいつまで続くのか詳しく解説

個人事業主が所得税の定額減税を受ける方法

個人事業主が所得税の定額減税の控除を受けるためには、例え予定納税で控除されていたとしても、原則として令和6年分の所得税を確定申告する際に、正しく記入しなければなりません。申告の際には、扶養親族や同一生計配偶者の氏名・生年月日・マイナンバー などを所定の場所に正しく記入しましょう。

個人事業主が住民税の定額減税を受ける方法

住民税の定額減税は、令和6年第1期分から自動的に適用されるため、特別な手続きは不要です。なぜなら、確定申告書や給与支払報告書をもとに自治体が住民税額を計算し、減税が適用されるからです。通知書が届いたら、減税後の住民税額を確認し、納税をしましょう。

参照:

名古屋市|令和6年度及び令和7年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税(外部リンク)定額減税する際の確定申告書の書き方

個人事業主が確定申告をする流れは、以下の5ステップです。

1. 帳簿付け

2. 必要書類の準備

3. 確定申告書類の作成

4. 確定申告書類の提出

5. 所得税の納付

それぞれを詳しく見ていきましょう。

1. 帳簿付け

確定申告をスムーズに行うためには、日々の取引を正確に記録し、帳簿を適切に管理することが欠かせません。売上や経費が発生した際には、以下の内容を記録しましょう。

✓ 日付

✓ 金額

✓ 内容

また、銀行通帳、領収書、請求書など、取引を証明する書類を適切に補完しておくことで、後からの確認や税務調査への対応がスムーズになります。

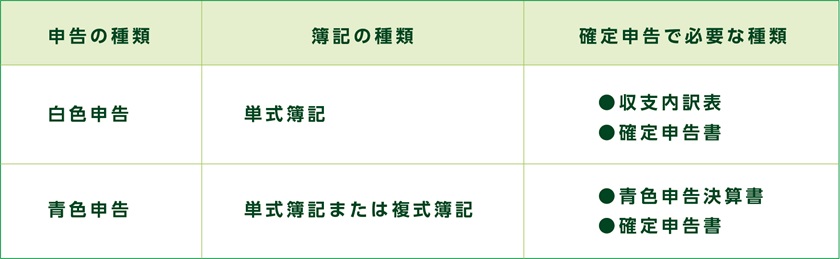

なお、帳簿のつけ方は、申告方法によって下表のように違いがあります。

青色申告で特別控除(55万円・65万円)を受けるには、複式簿記での記帳が必要です。白色申告に比べてより詳細に書類を作成する必要があるため、日々の帳簿付けがしっかりできているかが問われるでしょう。

2. 必要書類の準備

確定申告するには、以下の書類を準備する必要があります。

✓ 確定申告書

✓ 本人確認書類

✓ 所得額および源泉徴収税額が分かるもの

✓ 銀行口座が分かるもの

✓ 各種控除関係の証明書 など

e-Taxで申告を行う場合、本人確認書類を添付する必要はありません。ただし、確定申告書にはマイナンバーの記載欄があるため、手元に準備しておくと良いでしょう。

3. 確定申告書の作成

決算書をもとに、確定申告書を作成します。確定申告書は、「第一表」と「第二表」の2枚構成です。白色申告でも青色申告でも、様式に変わりはありません。

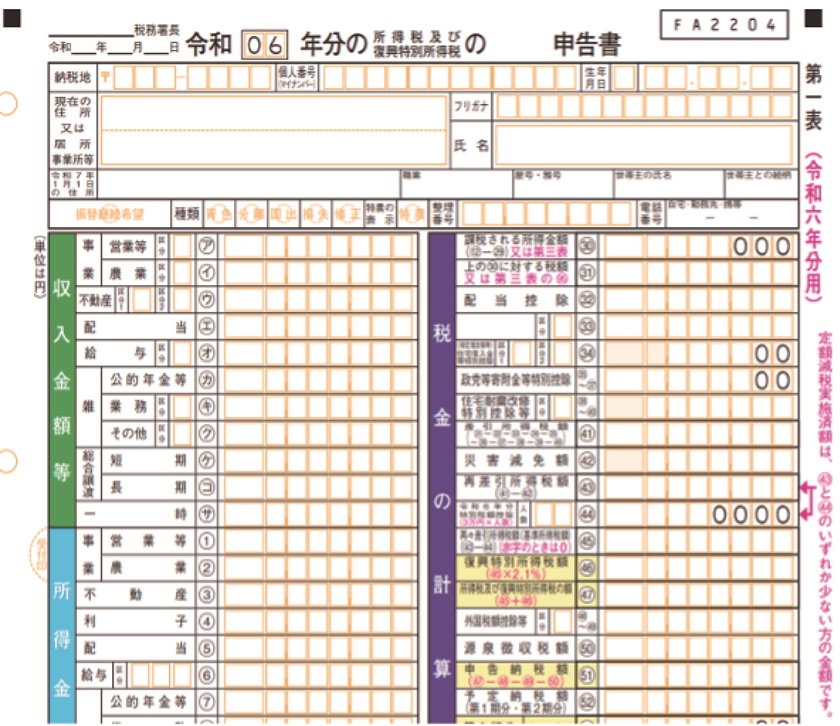

第一表の書き方

第一表では、税金の計算に関する基本的な情報を記入します。定額減税を受ける場合は、下図の「令和6年分特別税額」欄に、人数とその人数×3万円を記入しましょう。

引用:

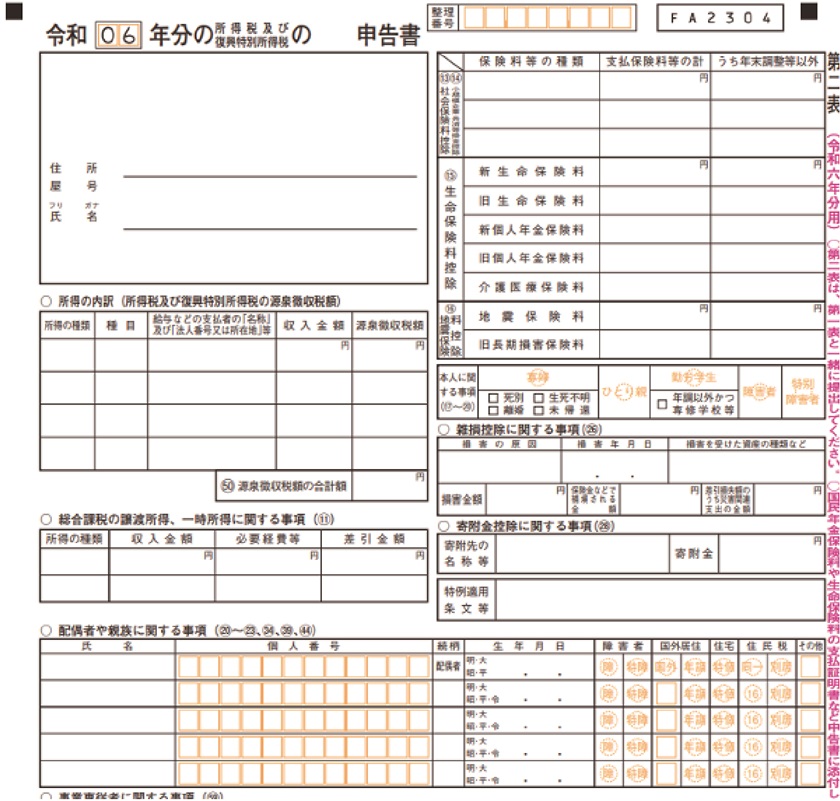

国税庁|確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)(外部リンク)第二表の書き方

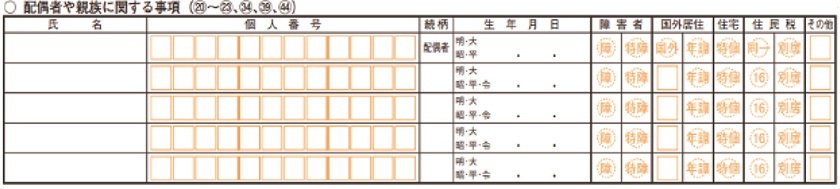

第二表では、第一表に記入した控除額や所得に関する詳細情報を補足します。特に、減税に関する情報をきちんと書くことが重要です。具体的には、下図の「配偶者や親族に関する事項」欄に、第一表で記入した減税額の根拠を記載します。配偶者が同居か別居か、子が16歳未満かなど、選択肢に〇をつけるのを忘れないようにしましょう。

4. 確定申告書類の提出

確定申告書類の提出方法は、以下の3つです。

✓ 直接提出

✓ 郵送提出

✓ 電子申告(e-Tax)

なお、65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記などの条件を満たした上で、「電子申告」または「電子帳簿保存」のいずれかを行う必要があります。電子申告は環境さえ整えば、手軽に利用でき、ほとんどデメリットがありません。そのため、積極的に利用を検討することをおすすめします。

個人事業主が法人化を検討すべきタイミング

個人事業者が法人化を検討すべきタイミングは、以下の4つです。

● 売上1,000万円超で消費税の課税対象になるとき

● 課税所得が900万円を超え、税負担が増えてきたとき

● 社会保険に加入し、将来の年金や保障を手厚くしたいとき

● 事業の信用力を高めたいとき

個人事業主は所得税(5%〜45%)が課され、利益が増えるほど税率が上がります。一方、法人税は最大23.2%、地方税を含めても約35%です。そのため、利益が800万〜900万円を超えると法人化した方が税負担を抑えられる可能性が高くなります。また、法人は信用力が高く、大手企業や金融機関との取引がしやすくなるため、ビジネスチャンスが広がるでしょう。

しかし、法人化すると税務申告や決算手続きが複雑になり、税理士費用などのコストもかかります。そのため、法人化のタイミングは利益の額だけでなく、事業の成長性や家族構成なども考慮することが大切です。具体的なシミュレーションをした上で税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

参照:

国税庁|法人税の税率(外部リンク) 名古屋市|法人市民税(あらまし・税率)(外部リンク)企業の成長を後押しする税理士の選び方については、以下の記事をぜひ参考にしてください。

【関連記事】中小企業の利益を守る税理士の選び方|依頼できる業務や注意点

確定申告を税理士に依頼する際の費用相場

税理士に確定申告を依頼する際の費用は、申告の種類や業務内容によって異なります。なぜなら、記帳の方法や提出書類の違いによって、必要なサポートの範囲が変わるからです。そのため、弊社では以下のような報酬設定を設けております。

● 白色申告:50,000円~

● 青色申告:100,000円~

● 法人の申告:180,000円~

白色申告は、単式帳簿で記帳が簡単なため、税理士費用も比較的安くなります。一方、青色申告は、最大65万円の特別控除や赤字繰越など税制上のメリットがありますが、申告に必要な書類が多く、記入も複雑です。そのため、税理士に依頼する費用が高くなる傾向があります。

また、法人の場合、事業規模に関わらず税務申告が煩雑で、消費税の申告が求められるケースも多くなります。加えて、法人税法や税務調査への対応には専門的な知識が必要です。特に売上規模が大きい場合、顧問契約を結ぶことで煩雑な税務作業を効率的に進められるでしょう。

なお、税理士費用を抑えるためには、確定申告のみを依頼するのも一つの方法です。しかし、顧問契約を結ぶことで税務リスクを軽減し、経営や節税のアドバイスも受けられます。持続可能な経営を実現し、安定した成長を支援してもらいたい方には、顧問契約を検討することをおすすめします。専門的な税務サポートと経営アドバイスを通じて、リスクを最小限に抑え、企業の発展を支えるための強力なパートナーとなってくれるでしょう。

ただし、税理士法人によってサービス内容や料金は異なるため、契約前にしっかり確認することが大切です。

顧問契約とスポット契約の違いを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】税理士の上手な使い方|頼める業務内容や活用するポイント

まとめ

定額減税は、個人や法人が税負担を軽減し、経済的な負担を減らすための制度です。正しく申告すれば、納税者として得られるメリットを享受できるでしょう。なお、個人事業主が定額減税を受けるには、確定申告を行う必要があります。申告方法に不安がある方は、税務署や国税庁の相談窓口を利用したり、税理士に依頼したりするのも一つの方法です。税理士に依頼することで、手間が省けるだけでなく、申告ミスを防ぐことができるでしょう。